2023.11.30

204

● 단국대학교 박물관 고적조사단, 신라 고분(古墳) 정화사업 참여 경주 인왕동 156-1・2호분은 1971년부터 진행된 ‘경주종합개발계획사업’의 일환으로 “신라 고분 정화사업”이 진행되면서 단국대학교 박물관 조사단에 의해 발굴 조사되었습니다. 고분 발굴조사는 1973년 7월 15일부터 8월 17일까지 정영호 교수(당시 박물관장)를 단장으로 이호영 교수(당시 박물관 연구원)와 박영복 전 국립경주박물관장(당시 대학원생)을 비롯한 사학과 학생 34명이 참여하였습니다. 장충식 명예이사장님(당시 단국대학교 총장, 사진 중앙)은 조사현장을 찾아 삼복더위에 조사에 참여한 발굴조사단을 격려하였습니다(1973년). 단국대학교 조사단은 경주 미추왕릉 북쪽의 황남동 109호분에 대한 발굴조사를 진행하였으나, 1934년 조선고적연구회에 의해 조사된 유적으로 확인되어, 인왕동의 추정 고분에 대한 조사를 실시하였습니다. 고분 발굴조사 모습 ● 새로운 신라 왕릉급 고분을 발견하다. ○ 인왕동 156-1호분 7월 15일 시작된 156-1호분 발굴조사는 봉분을 이루는 적석(積石)을 제거하는 일에만 15일이 소요되었습니다. 그러나 7월 3 일 조사단의 기대와는 다르게 남벽에서 도굴(盜掘) 흔적이 확인되었습니다. 고분은 적석목곽묘의 형태로 은제 과대(銙帶)를 비롯하여 토기편과 유리구슬 등 22건 230점의 유물이 수습되었습니다. 인왕동 156-1호분 출토 은제 과대 ○ 156-2호분 2호분은 156-1호분을 발굴하던 중 북쪽 지하 30cm에서 적석의 일부가 노출되어 조사확인된 적석총입니다. 7월 20일부터 8월 17일까지 진행된 발굴조사를 통해서 묘는 적석목곽묘임이 확인되었습니다. 부장품으로 굵은고리 금귀걸이 1쌍, 목걸이, 은제 과대, 둥근고리 큰칼(환두대도)편, 토기 등 167건 781점에 이르는 다양한 유물이 출토되었습니다. 고분은 출토유물의 편년으로 보아 5세기 후반에 조성된 신라 최상위 계층의 무덤으로 밝혀졌습니다. 인왕동 156-2호분 출토 여러잔토기(母子高杯) 인왕동 156-2호분 출토 철기류 인왕동 156-2호분 출토 토기류 ● 인왕동 156-1・2호분 발굴 50주년, 다시 태어나다. 2023년은 경주 인왕동 156-1・2호분이 세상에 알려진 지 50주년이 되는 해입니다. 당시 발굴조사에 참여하였던 단국인들의 노력과 땀이 문화재청과 (사)대학박물관협회가 주관하는 ‘매장문화재 미정리유물 보존 및 활용사업’의 일환으로 발굴 50년 만에 다시 새롭게 태어났습니다. 인왕동 156-2호분 출토 장신구(금귀걸이, 곡옥, 목걸이 등)

2023.11.01

226

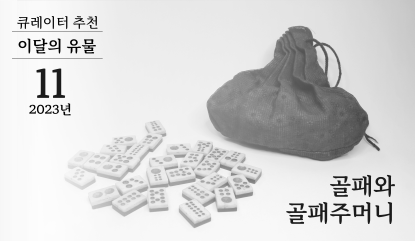

시 대 : 1850년대 주머니 : 가로 16㎝, 세로 19㎝ 골 패 : 가로 1.4㎝, 세로 2.1㎝ 이 유물은 조선 후기에 성행했던 전통 놀이의 하나인 골패놀이를 위한 골패와 골패를 담아 보관하던 주머니입니다. 현재 29개의 골패가 주머니에 담겨 있는데 골패는 흑각 위에 상아를 덧붙여 만들었습니다. 골패주머니는 흑항라(黑亢羅)로 된 겉감에 안감으로 작은 꽃무늬가 프린트된 면직물을 사용해 만들었습니다. 보통의 주머니는 겉감과 안감의 안쪽을 마주대고 만들어서 안쪽에는 안감의 겉이 보이는 것과는 달리 얇고 투과성이 좋은 흑항라에 안감을 겉에서 보이도록 사용해 꽃무늬가 비춰 보이게 만든 소박하고 아름다운 주머니입니다. 골패 일반적으로 골패는 납작한 직사각형의 나무 위에 상아(象牙)나 동물 뼈 등을 덧붙여 만드는데 재료에 따라 강패(江牌)·아패(牙牌)·호패(號牌)라고 부릅니다. 각 패는 크고 작은 구멍을 새긴 후 그 위에 검은색이나 붉은색을 칠해 만드는데 모두 32개의 쪽으로 구성됩니다. 전통 놀이의 하나인 골패놀이는 놀이인 동시에 성인 남자들이 주로 하던 노름의 일종으로 조선 후기에 투전(鬪牋), 쌍륙(雙六) 등과 함께 성행했던 것으로 알려져 있습니다. 중국 송(宋)나라 때 처음 만들어져, 우리나라에는 임진왜란 때 명나라 군사들에 의해 전해졌다는 설과 조선 후기 청나라로부터 전해졌다는 설이 있으나 어느 쪽도 확실하지는 않습니다. 골패주머니 이런 골패놀이는 지역에 따라 매우 다양해서 약 80가지에 이른다고 알려져 있는데 보통은 둘 또는 네 명이 모여서 모두 227점을 만드는 놀이입니다. 우리나라에서의 골패놀이에 대한 설명은 많이 남아 있지 않은데 최남선은 「풍속편·골패원류(骨牌源流)」에서 골패의 내력과 놀이 방법에 대해 “숫자를 기록한 물건을 던져서 우열을 가리는 유희의 하나이나 주사위를 쌍으로 연결하여 우열을 가리는 특징을 가진다”라고 쓰고 있습니다. 골패놀이 방법은 갖가지로 변용이 가능했으며 지역에 따라서 그 방법이 약 80가지에 이른다고 알려져 있습니다. 골패주머니의 내부 가야금 병창으로 불렀던 골패타령은 골패의 별칭들과 골패를 가지고 노는 방법에 대한 것으로 알려져 있으며 패(牌)에 대해 그림을 덧붙여 놀이방법을 설명한 도설서인 골패격도(骨牌格圖)가 전해지고 있습니다. 나무로 만든 골패와 골패통 다산 정약용의 목민심서 제9부 형전(刑典) 육조(六條) 제5장 금포(禁暴)에는 “요즈음 유행하고 있는 도박은 바둑, 장기, 쌍륙(雙陸), 투패(鬪牌, 馬弔, 투전), 강패(江牌, 骨牌), 척사(擲柶)이다”라면서 “여러 도박 중에서 마음을 망가뜨리고 재산을 탕진하여 부모와 종족의 걱정거리가 되는 것은 마조(투전)가 첫째이고 쌍륙 · 강패가 그 다음이다.”라고 하여 골패의 문제점을 지적하기도 하였습니다. 골패와 종이로 만든 골패 상자 이 유물 외에도 나무로 만든 골패가 원형의 목재 통에 보관된 것과 종이로 만든 상자에 담겨 있는 등 다양한 형태의 것들이 소장되어 있습니다. 이러한 유물들은 당시 다양한 계층의 사람들이 즐겼던 놀이었던 것을 짐작게 합니다. 기산풍속도첩 ‘狹娼遊賭(기녀와 골패놀이 하는 모습)’ (출처 : 국립중앙박물관) 참고문헌 백진우, 2018, 「골패를 노는 방법, 골패격도(骨牌格圖)」, 고전과 해석, vol.26 한국민족문화대백과사전(https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0004193) 국립민속박물관

2023.10.04

266

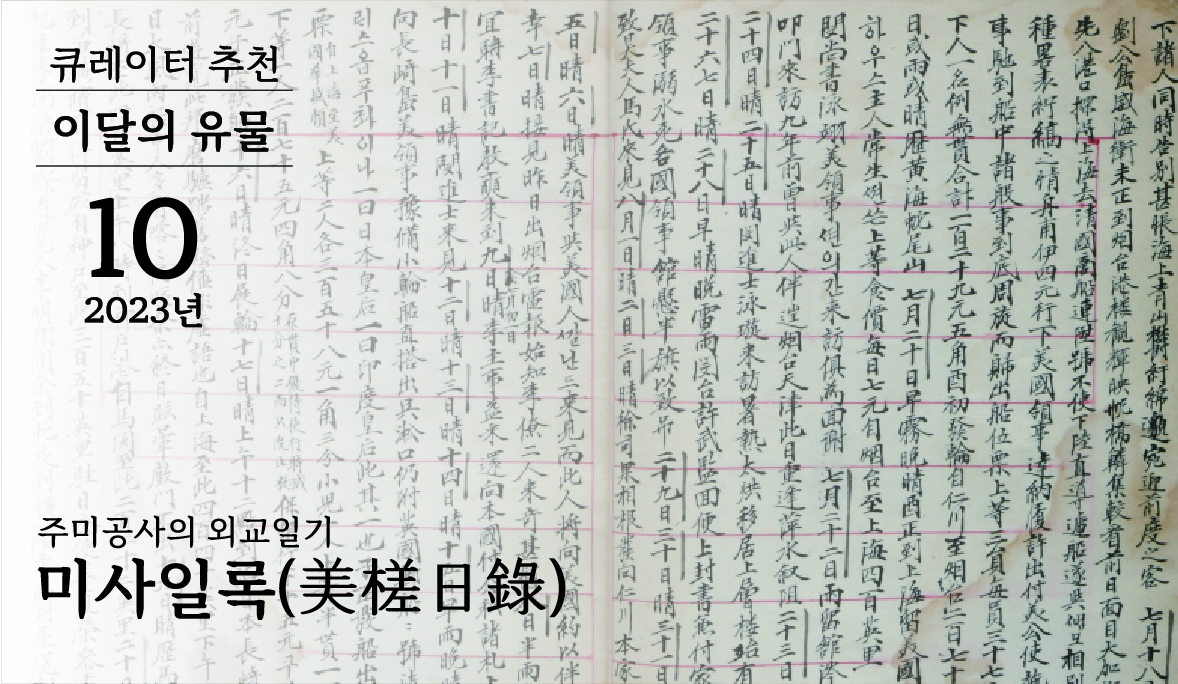

이범진(李範晉, 1852~1911) 저, 이건호 수기(手記) 필사본(筆寫本), 1책(59면), 포배장(包背裝) 가로 23.0cm, 세로 28.5cm 1911년 1월 26일(러시아력 1월 13일) 정오 무렵, 러시아 상트 페테르부르크 교외에서 세 발의 총성이 울렸습니다. 초대 주러공사로 러시아에서 국권회복운동을 주도했던 이범진은 1910년 한일합방을 소식을 들은 후 망국의 울분을 참지 못하고 머나먼 이국 땅에서 권총으로 스스로 목숨을 끊으며 파란만장했던 생을 마감했습니다. 이범진 이범진과 이기종(우), 김규식(좌) 그는 고종에게 “우리나라 대한제국은 망했습니다. … 국권을 회복할 방책이 없다면 더 이상 살아야 할 이유가 없습니다. 저는 자결 외에는 이제 아무것도 할 수 있는 일이 없습니다.”라고 탄식하는 유서를 남겼습니다. 1905년 을사조약으로 외교권이 박탈된 후에도 이범진은 일본의 송환요구를 거부하며 러시아에서 계속 항일운동을 펼쳐나갔습니다. 고종의 헤이그 밀사 파견 때에는 이준, 이상설과 함께 고종의 친서를 작성하고 아들인 이위종을 통역 및 일원으로 참여시키기도 하였습니다. 이러한 러시아에서의 활동상에 대해서는 많이 알려져 있는 반면 이범진이 9대 주미공사로서 미국에서 행한 외교 활동에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 이범진의 주미공사 시절 활동을 기록한 일기가 바로 우리 대학 박물관에 소장되어 있는 ‘미사일록’입니다. 미사일록 표지 미사일록은 이범진이 고종에게 주차미국특명전권공사(駐箚美國特命全權公使)로 임명된 1896년(고종 33) 6월 20일부터 이듬해인 1897년(고종 34) 1월 31일까지의 기록입니다. 이범진은 주미공사로 임명된 후 인천을 출발해 미국 워싱턴에 도착하기까지의 구체적인 여정과 미국에서 외교관으로서 5차례 걸쳐 미 대통령을 접견하고 미국의 우정장관과 탁지대신을 만나는 등 미국 정치인과 활발한 외교활동을 벌인 내용 등을 상세하게 기록하였습니다. 주미공사관 외관(1893) 미사일록에는 이범진이 워싱턴으로 향하는 배 안에서 남녀가 부둥켜안고 춤추는 장면을 보고 놀라는 모습, 미국의 발달한 선진문명에 감탄하는 모습, 다른 나라 공사관의 초대를 받고 초대를 받으면 답례로 초대를 하는 것이 관례인데 조국의 가난한 경제 사정으로 초대를 할 수 없는 상황을 한탄하는 모습 등이 기록되어 있어서 약소국 외교관으로 느꼈던 문화적 충격과 비애를 생생하게 전달해 줍니다. 후반부 실려 있는 부록에는 1897년 1월 21일 미 대통령 관저에서 열린 연회 때의 좌석 배치도가 첨부되어 있어서 흥미롭습니다. 배치도에는 우측 하단부터 시계 반대 방향으로 미대통령, 미대통령 부인, 미국무장관. 각국대사 등 착석자의 이름을 기록하여 이날 참석했던 66인의 명단과 좌석의 위치를 확인할 수 있습니다. 미사일록 부록 연회배치도(32, 33면) 또한 단어와 일상 대화를 영어, 한자, 한글 순으로 표기해 놓았는데 예를 들면 와츠 時票 쳬인 時票絲 토박고 담배, 유어 汝처럼 영어 발음을 먼저 적고 이에 해당하는 한자나 우리말을 병기하였습니다. 그리고 아타쉬 attache 書記生, 식글트리 secretary 參事官, 민의시터 minister 公使 등 업무와 관련한 단어도 기록하였습니다. 단어 외에 간단한 영어 회화도 있어서 일종의 영어 연습장이었던 걸로 추측됩니다. 미사일록 부록(38, 39면) 이범진은 미국 역대 대통령선거사상 가장 치열했던 1896년 선거를 직접 경험하고 당시의 정치 쟁점에 대해 기록하였으며 미국의 의회제도와 다수결 원칙 등에 대한 자신의 생각을 기록하여 당시 조선 외교가의 미국인식을 알 수 있게 합니다. 미사일록은 수침으로 인한 번짐과 말림, 구겨짐이 심한 상태였습니다. 하지만 국가기록원의 2022년 맞춤형 복원·복제 지원서비스 사업에 선정되어 1여 년의 복원작업으로 보존상태가 많이 개선되었습니다. 복원 전 복원 후 사진 국가기록원 제공 박물관에서는 미사일록의 중요성을 인식하여 국가등록문화재 지정신청 을 하였습니다. 그 결과 문화재청은 미사일록이 주미공사의 외교상황, 당시 영어 사용 용례 및 표기, 19세기 말 지식인으로서 서양 국가에 대한 인식수준 등 다양한 역사적 상황을 파악할 수 있는 중요한 자료임을 인정하여 지난 8월 10일 미사일록을 국가등록문화재로 지정예고하였습니다. 미사일록의 등록문화재지정예고 보도 (2023.8.10.연합뉴스) < 참고문헌 > 김문식, 연민문고 東裝貴重本 해제집, 문예원, 2012. 김철웅, 미사일록, 푸른역사, 2022

2023.08.31

336

막판 찜통더위와 가을은 맞이하는 시원한 비가 번갈아 찾아오는 9월입니다. 이달의 유물에서는 조선시대 멋쟁이 여인들이 신었던 플랫슈즈와 샌들인 전통신을 소개하고자 합니다. 전통신 중 신목(발등부터 발목까지)없는 신발을 혜(鞋)라고 부릅니다. 가죽, 고급 비단 등을 사용하여 만들며, 신발의 재료와 장식에 따라서 흑피혜(黑皮鞋) · 녹피혜(鹿皮鞋) · 투혜(套鞋) · 삽혜(靸鞋) · 운혜(雲鞋) · 온혜(溫鞋) · 당혜(唐鞋) · 태사혜(太史鞋) · 흑혜(黑鞋), 초혜(草鞋) 등으로 분류가 됩니다. 이런 고급재료를 사용한 신발[혜]들은 남녀노소 양반을 비롯한 상류층에서 일상적으로 신었으며, 서민들은 혼례 때에 신을 수 있었습니다. 흑혜(黑鞋), 1800년대 운혜(雲鞋), 1900년대 태사혜(太史鞋), 1900년대 당혜(唐鞋), 1900년대 여러 디자인의 신발[혜] 중에서 현대 스타일에 견주어도 될 만한 신발이 있습니다. 2004년 대전광역시 이사동에서 출토된 신발 두 점으로, 안악군수(安岳郡守)를 지낸 송세훈(宋世勛:1479~1552)의 부인인 강릉김씨(江陵金氏:1520년 사망 추정)의 관 속 발아래에 놓여 있던 가죽 신입니다. 이 신발들은 가죽과 고급직물을 사용하여 만든 것으로 앞코를 화려하게 장식하였습니다. 현대에 유행하는 플랫슈즈와 샌들과 같은 스타일의 신발을 우리조상들은 이미 500여 년 전부터 착용하고 있었습니다. 결화온혜(結花溫鞋), 1520년대 피초혜(皮草鞋), 1520년대 플랫슈즈 또는 고무신과 유사한 형태의 이 신발은 신코 부분에 매화(梅花)를 장식하였는데, 꽃 안쪽에 금전지가 조금 남아있습니다. 겉감은 진한 청색의 비단, 안쪽과 바닥은 가죽으로 만들고, 매화장식은 왼쪽으로 꼬아준 비단실[絹絲]로 엮었습니다. 이 신코에 꽃을 맺어 장식한 신을 조선 후기 왕실에서는 ‘결화온혜(結花溫鞋)’라 불렀으며, 중궁전과 빈궁의 탄일과 정조(正朝, 설날), 중삼(삼짓날), 추석 같은 절일(節日)에 ‘흑웅피결화온혜(黑熊皮結花溫鞋)’, ‘흑당피결화온혜(黑唐皮結花溫鞋)’를 올렸다고 기록되어 있습니다. 결화온혜 신코 장식 부분 복원도(by 황진영) 현대의 샌들과도 같고 짚신처럼 뒤가 트여있는 이 신발은 짚신과 비교했을 때 구조는 거의 동일지만 가죽으로 만든 신발로 ‘피초혜(皮草鞋)’라고 합니다. 겉은 연화문단으로 감싸주고 끈과 안감, 밑바닥을 가죽으로 만들었습니다. 신코 중앙에는 홍색 겹 가죽 사이에 금전지를 넣어 만든 제비부리 모양으로 장식하였고, 그 옆(엄지총)으로 2줄의 가죽선 사이에 금선단 옷감을 한 줄 끼워 화려하게 장식해 주었습니다. 피초혜 신코 장식 부분 옆선(가죽끈) 장식 부분 복원품(by 한광순) 문헌기록을 살펴보면, 조선 초기에는 남녀의 피초혜 착용을 금지했을 정도로 피초혜가 대중적으로 착용되었으나, 조선 후기에 이르러 주로 왕실 여성들이 삼짓날이나 단오와 같이 따듯한 날에 백당피초혜(白唐皮草鞋)를 신었습니다. ”우리나라에는 계급에 따라 의복 제도가 모두 등급이 있어서 뚜렷한 형식이 갖추어졌는데, 다만 신발에 대한 제도가 아직껏 상세히 제정되지 아니하여, ······· 남녀간에 피초혜(皮草鞋)를 모두 금지하게 하소서” -『조선왕조실록』 세종 8년(1426) 1월 26일, 12년(1430) 5월 15일 기록- 특히 결화온혜는 대비전(大妃殿)에는 진상하지 않았으며, 『육전조례(六典條例)』(1867) 「공전」 상의원 조에도 ‘자전(신정왕후)의 온혜에는 결화가 없다[溫鞋結花無]’라고 기록된 것으로 보아 꽃장식은 남편이 있는 부인만이 신을 수 있는 특별한 장식으로 추정되는 신발입니다. 결화온혜가 왕실 여성의 기록에만 있는 것으로 볼 때 최상류층 신분을 짐작할 수 있으며, 디테일한 부분까지 아름답게 표현한 단국대학교 석주선기념박물관의 강릉김씨 묘 출토 결화온혜와 피초혜는 조선시대 가장 오래된 신발로 중요한 가치를 지닌 유물입니다.

2023.07.31

295

강원도 양양군 강현면 진전사지(陣田寺址)에서 수습된 금동 용두입니다. 부릅뜬 눈과 굵은 눈썹, 이마 가운데 힘있게 뻗은 외뿔이 묘사되었는데, 뿔은 끝이 세 갈래로 갈라졌습니다. 입 주위에는 끝이 말린 곡선의 수염이 표현되었고, 수염 양쪽에는 구멍이 있습니다. 내부는 비어있으며, 입 가운데 부분에는 구멍 뚫린 쇠고리가 부착되어있습니다. 용은 동서양에서 상상되어온 동물로서 관련한 많은 신화와 전설이 남아있습니다. 한국을 비롯한 동양에서는 인충(鱗蟲)의 우두머리로서 머리는 낙타와 비슷하고 뿔은 사슴, 눈은 토끼, 귀는 소, 목덜미는 뱀, 배는 큰 조개, 비늘은 잉어, 발톱은 매, 주먹은 호랑이와 비슷하다고 묘사되어 있습니다.( 『광아(廣雅)』 「익조(翼鳥)」) 이와 같이 각 동물의 특징을 모두 갖춘 용은 무궁무진한 능력을 가진 동물로 신앙되었기 때문에 황제나 왕을 상징하기도 하였습니다. 특히 용은 물과 깊은 관계가 있는 수신(水神)으로서 목조건물을 화마(火魔)로부터 지켜내는 역할을 하기도 하였고, 풍수(風水), 설화, 종교 등 삶의 전반적인 영역에 걸쳐 중요한 모티프가 되었으며, 다양한 소재를 활용하여 수 많은 작품으로 묘사되었습니다. 상주 남장사 보광전 벽화 삼국시대 불교의 전래 이후에는 불가(佛家)에서 불법승(佛法僧)의 3보(寶)를 수호하는 역할 뿐만아니라 나라를 지키는 호국룡(護國龍)으로서 많은 설화와 다양한 작품으로 표현되었습니다. 경주 경덕왕릉 호석에 새겨진 용, 경주 김유신묘 호석에 새겨진 용(탁본) 용은 12지의 일원으로서 무덤을 지키는 호석(護石) 뿐만 아니라 석탑 등에도 새겨졌습니다. 평창 상원사 동종의 용뉴(龍鈕) 불교 사물(四物) 가운데 하나인 범종(梵鍾)은 그 울림으로 명부의 모든 무리를 불법(佛法)의 수호 아래 놓이게 하는데, 종의 상단에 용이 배치되는 것은 그 소리가 구리로 만든 쟁반(銅盤)을 울리는 소리와 같다는 특징이 반영된 것입니다. 양산 통도사 극락보전의 반야용선 반야용선(般若龍船)은 고해를 건너 피안을 향하는 구원의 배입니다. 즉, 깨달음의 세계인 정토로 건너가기 위해 필요한 배는 불법을 수호하는 용이 이끈다고 여겨졌습니다. 정토의 인도자인 인로왕보살이 선두에서 이끌고 지장보살이 배 끝을 지키는데, 용이 배를 등에 업고 거센 파도를 헤쳐나가는 모습으로 표현되었습니다. 청동용두형 간두(국립청주박물관소장), 금동용두형 당간 수식(국립경주박물관, 보물), 복원된 당간의 용두형 수식(국립대구박물관) 용두는 사찰의 영역을 표시하는 당간의 머리장식으로 활용되기도 하였습니다. 대형으로 제작된 경우도 있으나, 석주선기념박물관의 금동용두나 국립청주박물관 소장 청동용두 한쌍에서처럼 소형으로 제작된 것들이 있는데, 입에 문 여의주 끝에 고리를 돌출시킨 형태로 당간과 유사한 용도로 사용되었다고 추정됩니다. 석주선기념박물관 소장 금동용두는 벌린 입에 고리를 물고 있는 것으로 보아 불교적 용구를 매달기 위한 용도로 사용되었음을 짐작할 수 있습니다. 정확히 알 수 없지만, 사찰에서 의식을 진행할 때 당(幢)이나 번(幡)을 매달았던 기물(器物)의 부속품이었을 가능성이 높습니다. 양양 진전사지(陳田寺址) 양양 진전사지 삼층석탑 진전사는 통일신라시대에 창건되었으며, 도의선사(道意禪師)가 머물며 선법(禪法)을 널리 펼쳐 염거화상(廉居和尙, ?~844)과 보조선사(普照禪師) 체징(體澄, 804~880)으로 이어지는 가지산파(迦智山派)의 중심이 되는데, 오늘날 대한불교 조계종의 시원 사찰이라 할 수 있습니다. 석주선기념박물관은 진전사지 삼층석탑(국보)과 도의선사탑(보물)을 발견조사 하였으며, 1974년부터 1979년까지 6차례에 걸쳐 발굴조사를 실시하였습니다. 진전사지 도의선사탑, 흥법사지 염거화상탑, 보림사 보조선사 창성탑 【참고문헌】 단국대학교 석주선기념박물관, 2009, 『박물관 신축 개관 전시 도록』. 『광아(廣雅)』 「익조(翼鳥)」 『한국민족문화대백과사전』. 현대불교, 「반야용선」 *청동용두형 간두”는 e뮤지엄에서 제공하는 공공누리 제1유형 국립중앙박물관 소장품을 이용하였음.

2023.06.30

280

등배자藤背子와 등토수藤吐手 본격적으로 무더위가 시작되는 7월, 우리 선조들은 이 무더위를 어떻게 이겨냈을까요? 음력 5월 5일 단오에는 여름이 시작되기 전 무더운 여름을 잘 보내라는 의미로 단오부채를 선물로 주고받기도 하였습니다. 그리고 가장 대표적으로 소개되고 있는 것은 대나무를 엮어 원통형으로 만들어 끌어안고 잠을 청하는 전통 침구인 죽부인이 있습니다. 죽부인, 1820년 박물관 단오부채 만들기 행사(2023년 5월) 죽부인과 부채 같은 대표적인 여름용 소품 외에 직접 착용하는 옷으로는 모시나 삼베 그리고 사직물처럼 통기성이 좋은 직물로 옷을 만들어 입었습니다. 그러나 이런 여름철 직물로 만든 옷들도 땀이 나면 몸에 달라붙기 때문에 더 시원하고 통기성을 줄 수 있는 새로운 아이디어가 필요했습니다. 『임원경제지』 표지와 섬용지 목차부분 규장각 한국학연구원 소장 조선후기의 실학자 서유구徐有榘(1764-1845)가 펴낸 『임원경제지林園經濟志』 권48∼51, 섬용지贍用志의 기록에는 여름을 시원하게 보낼 수 있는 특별한 옷을 소개하고 있습니다. “등줄기를 엮어서 배자형으로 만들어 여름에 피부에 직접 닿게 입어 옷에 땀이 스며드는 것을 막아준다. 고가의 재료인 말총이나 털을 넣어서 만든 것은 진귀한 것이고, 서민들은 대나무나 담쟁이 풀, 모시 풀로 만든 것을 사용한다.” 등배자 앞면과 앞·뒤 펼친 모습, 1900년대 초 이 책에서 소개하는 옷이 바로 석주선기념박물관에 소장되어있는 등배자입니다. 배자(조끼)형태로 앞·뒤를 펼치면 한 장이 되는데, 옆구리 아래쪽을 끈으로 앞·뒤를 연결하여 조끼처럼 입도록 하였습니다. 등나무의 줄기 또는 대나무를 얇게 쪼개 엮어서 만들었기 때문에 등등거리라고도 불립니다. 이 등배자는 주로 모시 적삼 같은 저고리나 속옷 안에 착용하여 피부와 옷 사이의 공간을 만들어 주어 땀을 말려주고 달라붙지 않게 해주는 기능적인 옷입니다. 대부분 남성 노인들이 착용하였으며, 한복을 일상복으로 착용하던 1970년대까지도 일부 착용되었으나, 양장의 발달로 등배자는 자연스럽게 소멸되었습니다. 등배자와 등토수를 착용한 노인과 노점상 모습 출처: https://www.nongmin.com/article/20160614106556 등배자와 함께 손목에 바람이 통하게 하기 위하여 팔목에 끼워주는 등토수도 함께 소장되어 있습니다. 등나무 줄기를 엮는 방법에 따라 다양한 디자인을 가지고 있습니다. 등토수는 우리가 하나쯤 가지고 있는 쿨토시의 원조격이라고 볼 수 있을 정도로 오래전부터 손목에 토시를 사용하였습니다. 등토수 (왼쪽 1900년대 초, 오른쪽 1880년) 올 여름, 우리에게도 우리 선조들의 지혜로운 여름나기를 생각하며, 무더위를 건강하게 이겨내는 지혜가 필요할 것 같습니다.

2023.06.01

309

일동장유가(日東壯遊歌) : 조선통신사 견문 국문가사 ▪ 필사본(筆寫本), 선장(線裝), 2권 2책, 35×22.3cm ▪ 조성연대 1877~1879년 일동장유가는 김인겸(金仁謙, 1702~1772)이 계미통신사의 삼방서기(三房書記)로 한양을 출발하여, 당시 일본의 정치중심지인 에도〔江戶〕를 다녀와서 복명(復命)하는 1763년 8월 3일부터 1764년 7월 8일까지 11개월 간의 사행 견문을 담은 국문 가사입니다. 작가인 김인겸은 57세 되던 해인, 1763년 일본을 다녀오면서 수로(水路) 3,332리, 육로(陸路) 1,332리 등 총 4,664리의 일본 사행길에서 겪은 모든 경험을 일동장유가에 담아냈다. 그는 한문사행록인 『동사록(東槎錄)』도 지었으나 자손들에게 보여주기 위해 일동장유가는 한글로 지었다고 밝히고 있습니다. 일동장유가 표지 전체적인 내용은 서사(序辭)→ 등정(登程) → 목적지(目的地) → 회정(回程) → 결사(訣辭)의 사행 견문(노정)에 따라 곳곳에서 일어난 사건, 일본의 풍속, 외교임무의 수행과정 등을 기록하였습니다. 조선통신사 래조도 (신호시립박물관) 조선통신사 귀로행렬도(정사부분) 필사본으로 2권 2책으로 구성되어 있으며 서체는 단정한 정자 흘림체로 19세기 후반부에 나타나는 전형적인 민간 서체로 쓰여 있습니다. 표지에는 일동장유가‘권지일’, ‘권지이종’ 이라고 묵서로 쓰여 있다. 2책 모두 매면 4단으로 되어 있습니다. 일동장유가 본문 우리 박물관 소장 일동장유가는 연민 이가원선생이 1987년 6월 기증하여 소장하게 된 것으로 학계에서는 ‘연민본’ 이라고 부릅니다. 우리 박물관의 연민본 이외에 현재 전하고 있는 일동장유가는 ① 규장각 가람본, ② 국립중앙도서관 소장본, ③ 연세대학교 도서관 소장본 등이 있습니다. 국립중앙도서관 소장본과 연세대 도서관본은 낙질본(落帙本)이라 전체 내용을 확인할 수 없습니다. 일동장유가 전체 내용을 온전하게 구비하고 있는 이본으로는 우리 박물관의 연민본과 서울대 규장각 한국학연구원의 가람 이병기 박사가 소장하고 있던 가람본이 있습니다. 가람본과 연민본을 비교해 보면 철자법, 지질, 먹색 등으로 보아 가람본이 더 후대의 것으로 추정되며 내용적인 면에서도 우리 박물관의 연민본이 63구(句)가 더 많으며 정제되지 않은 내용을 담고 있어 더 오래된 선본(善本)이라고 할 수 있습니다. 서울대학교 규장각 한국학연구소 소장 일동장유가 또한 우리 박물관 소장 일동장유가는 권1, 권2 마지막 페이지에 필사(筆寫)연도와 성책(成冊)연도, 책주(冊主) 등이 기록되어 있습니다. 따라서 온전한 내용을 갖추었을 뿐만 아니라 서지정보를 갖춘 유일한 필사본이라는 점에서 커다란 의미가 있습니다. 일동장유가 필사연도, 성책연도 기록 부분 우리 박물관의 일동장유가는 다른 판본에 비해 그 내용이 풍부하고 오래되었지만 본문이 충해(蟲害), 수침으로 인한 물얼룩, 변색, 밑단 찢김 등 보존상태가 좋지 않다는 점이 항상 단점으로 지적되었습니다. 하지만 국가기록원의 2022년 맞춤형 복원·복제 지원서비스 사업으로 1여 년의 복원작업 끝에 결실부를 보강하고 원표지를 복원하여 보존상태가 개선되고 확인되지 못했던 글자도 일부 확인되었습니다. 복원 전 복원 후 박물관에서는 2022년부터 소장 고문헌의 문화재 지정을 위해 문화재 지정 추진사업을 시작하였습니다. 그 첫 번째 결실로 일동장유가는 2022년 11월 경기도 유형문화재 예비심사를 거쳐 2023년 5월 25일 경기도 유형문화재로 지정되었습니다.